Sozial

—ökologische

Waldbewirt

—schaftung

Wald für Menschen

»Wir Menschen, heute und in der Zukunft, brauchen den Wald für ein gutes Leben. Deshalb ist sein Überleben unabdingbar. Die Komplexität der Waldökosysteme und der Umweltwandel bedeuten eine große Unsicherheit für unser Wirtschaften mit den Wäldern. Deshalb müssen wir vom Wald lernen und unser Handeln demütig anpassen. Jegliche Nutzung des Waldes muss dabei ethisch reflektiert und gerecht sein.«

Peter Wohlleben und Pierre Ibisch

Idee und Konzept

Der sozialökologische Ansatz schließt nicht aus, dass Wälder bewirtschaftet werden, sondern er bedeutet vielmehr, dass es unabdingbar ist. Neu ist sicherlich, dass die sozialökologische Waldbewirtschaftung dafür steht, dass alle Ökosystemleistungen als knappe und sich ggf. verknappende Ressource bewirtschaftet werden.

Der Studiengang

Im Wintersemester 2024/2025 startete an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde der Bachelor-Studiengang »Sozialökologisches Waldmanagement«. Die Initiative wirbt für einen ökosystemgerechten Umgang mit dem Wald und eine neue Sicht auf den Wald als Überlebensressource.

Team und Netzwerk

Sozialökologisches Waldmanagement gäbe es nicht ohne eine große Zahl von Menschen, die mitwirken, mitdenken, fördern und vorantreiben: akademische Akteur:innen, Zivilgesellschaft mit Stiftungen, NGOs, Unternehmen und Einzelpersonen, Forstleute, Waldeigentümer:innen und natürlich auch Studierende.

Forschung

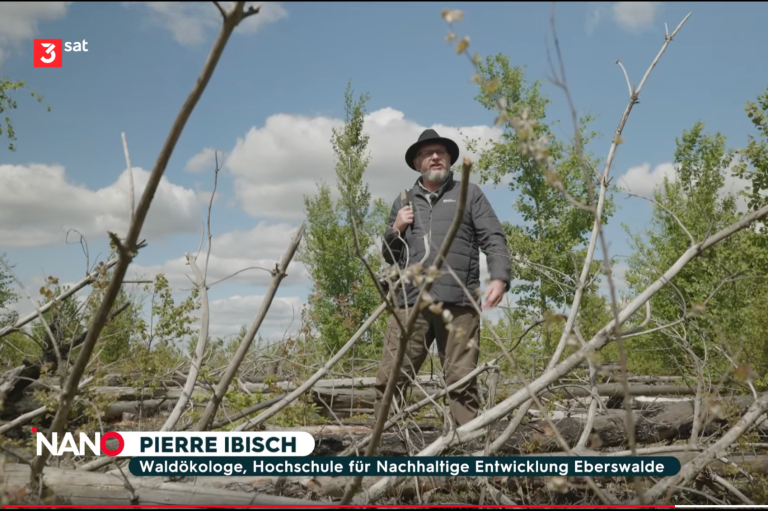

Die Arbeitsgruppe von Prof. Pierre Ibisch vom Centre for Econics an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde verfügt über langjährige Expertise in der Waldökosystemforschung. Fragen der Waldentwicklung in der Klimakrise sowie der Entwicklung von Indikatoren zur Analyse der Funktionalität von Ökosystemen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Aktuelles von der Initiative

Neuigkeiten zum Thema sozialökologische Waldwende

Holzverbrennung: Problem statt Lösung

»Holz stößt pro Kilowattstunde mehr CO2 aus als Kohle – und weit mehr als andere fossile Brennstoffe. Daher besteht die erste Auswirkung der Holzenergie darin, dass der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre steigt und sich der Klimawandel verschärft« – so klar formulierte es eine Studie in der renommierten Zeitschrift Science schon 2018. Wie groß die Pfadabhängigkeit wider besseren Wissens bei der Holzverbrennung dennoch ist, schildert Pierre Ibisch in diesem Artikel.

Windkraft im Wald – die Folgen für das Ökosystem

Brandenburg liegt beim Ausbau von Windparks im Wald bundesweit vorn. Im Naturpark Dahme-Heideseen soll nun mit 55 Windrädern die bisher größte Anlage entstehen. Pierre Ibisch spricht im Interview im rbb über die Folgen für die ohnehin gestressten und stark fragmentierten Wälder.

EU: Rechte und Konservative gefährden Klimaziele

Die rechtsextreme »Patrioten für Europa«-Fraktion wird im EU-Parlament die Verhandlungen zum Klimaziel 2040 verantwortlich steuern. Zugleich wird der Green Deal durch die konservative EVP entschärft. Im WDR 5 Europamagazin erläutert Pierre Ibisch, warum dieser Trend insbesondere für Europa, wo die Folgen des Klimawandels besonders deutlich spürbar sind, ein gefährlicher ist.

Was tun nach dem Waldbrand?

Seit 2019 untersucht das Forschungsprojekt PYROPHOB wie Waldbrandflächen auf eine unterschiedliche Behandlung reagieren. Beräumen und neu pflanzen oder auf die natürliche Sukzession vertrauen? Der Beitrag bei NANO zeigt: Dort, wo die Flächen sich selbst überlassen bleiben, entsteht bereits ein neues Waldökosystem.

Hier liegen Katastrophe und Hoffnung eng beieinander

Angesichts des Absterbens ausgedehnter Forste stellen sich viele zu recht die Frage, ob jene, denen die Bewirtschaftung unserer Wälder anvertaut ist, tatsächlich in unser aller Sinne handeln. Eine Exkursion in den Harz macht anhand eines unterschiedlichen Umgangs mit Waldflächen allzu deutlich, wie nah Verwüstung und Hoffnungsschimmer beeinander liegen.

»Landschaft muss grüner, kühler, feuchter«

Pierre Ibisch erklärt im Deutschlandfunk, warum es gerade angesichts der aktuellen Trockenheit und Waldbrandgefahr so wichtig ist, die Wälder nicht stärker aufzulichten und Wassermanagement, Land- und Forstwirtschaft konsequenter zusammenzudenken.